化学物質過敏症の方が、家づくりで一番苦労すること。

それは、情報の多さではないでしょうか。

家づくりの基準、「これがいい、あれはダメ。」

調べれば調べるほどいろんな情報がでてきます。

ただでさえ迷うのに、化学物質過敏症の方は、それに加えシックハウス対策まで。

シックハウス対策の基準が欲しい!

家づくりで私が一番苦労した部分です。

設計士であった祖父・建築士である弟に聞いた話と、私がシックハウス対策の住宅メーカーを選んだ経験を踏まえて、

この程度あれば、快適に過ごせる+シックハウス対策ができるのではないか、という基準をご紹介します。

基準の必要性

住宅メーカーは私たち消費者に家を建ててもらうことで利益を出しています。

たくさんの人に購入してもらうには、私たちの手が届く範囲に収まるように金額を抑える必要があります。

高い建材や工法ばかりを採用するわけにはいかず、どこかでコストを削減しています。

企業努力とも言い換えられますが、中には本来削るべきではないコストを削っている会社があるのも事実です。

私たち消費者も、見極める目を持つ必要があります。

普段、家電製品や文房具を買う際、私たちは自然とメーカーや性能を比較していますよね。

それと同じことを住宅メーカー選びでもする必要があります。

しかし、注文住宅は、その比較する内容がとっても多いんです。

さらに、見た目ではわからない性能、長く住んで初めてわかる性能が多くあります。

工務店やハウスメーカーごとに特徴も違うし、一長一短あって迷ってしまう

どんな家を建てる際にも、これだけの性能は備えておくべきという基準を持つことが大切です。

今回は、私たち自身の家づくりの基準が大きく反映されています。

自分たちの予算や優先度に合わせて、基準を上げたり下げたりしてみてください。

では、早速、ずらっといきましょう!

判断基準一覧

| 基本性能 | 耐震 | 耐震等級3 | 許容応力度計算だと安全 性能表示計算でも可 |

| ベタ基礎 | 基礎高40cm以上 | ||

| 地盤保証 | 10年以上 | ||

| シロアリ対策 | 防蟻シート+防蟻剤 | 自然素材のものを使用 | |

| 結露対策 | 結露計算 | 予定地の気温湿度で計算が行われているか | |

| 壁の構造 | 基本の壁構造から離れていないか 防水シート・防湿シートが施工されているか | ||

| 樹脂サッシ | オール樹脂サッシを推奨 | ||

| 断熱 | UA値0.46以下 | 6〜8地域の場合 | |

| 天井(屋根)は壁以上 | 壁の倍以上の断熱効果 | ||

| できれば基礎断熱 | 澄家採用の場合 | ||

| 気密 | C値0.7以下 | 可能ならば0.5以下 | |

| パッシブ設計 | 日射遮蔽・日射取得 | 省エネ対策。 Low-Eガラスは地形を読んで | |

| (自然風利用) | シックハウス対策で窓の開閉を考える人は自然風利用も | ||

| シックハウス対策 | 換気システム | ダクトレス第1種 | VENTOsan |

| 排気のみダクト第1種換気 | 澄家 | ||

| 排気のみダクト第3種換気 | ルフロ | ||

| 自然素材 | 無垢床 | 床は必須、ドア等も選択肢があると良い | |

| 自然素材内壁 | 漆喰、珪藻土など | ||

| 家具 | 輸入品は注意 | ||

| V OC量 | 過去のVOC測定実績 | 基準は人による | |

| VOC分解・吸着剤 | VOC分解・吸着剤が塗布可能か | ReNウォーター S .O.D.リキッド 自分で契約する際も、住宅メーカーに要確認 |

それぞれ簡単に解説していきます。

耐震

耐震等級3

どのメーカーでもこの言葉を聞いたことがあると思います。

耐震等級1=震度6から7の地震にも倒壊・崩壊しない

等級3は等級1の1.5倍の耐震性

地震大国日本では、最も重要な基準の1つです。

命に関わることなので、手間やお金をかけておきたい点だと考えました。

許容応力度計算や性能表示計算

同じ耐震等級だったとしても、計算方法が異なります。

可能であれば、最も計算項目の多い許容応力度計算がおすすめです。

ただし、大手ハウスメーカーの多くは性能表示計算となっています。

建築実績のある大手であるならばこの計算方法でも十分かと思われます。

正式な認定を受けていない「耐震等級3相当」ではダメ。

大切なのは一邸ずつ構造計算されているかということです。

この設計なら耐震等級3は取れているはずですよ

お金がかかるだけですよ

住宅メーカーさんがそう言ったとしても、その物件が本当に耐震等級3を取れる構造なのか分かりません。

私たち素人は、数値で判断するしかないのです。

壁量計算には注意

壁量計算は、その名の通り、耐力壁の量だけで耐震性を測る簡易的な計算です。

ちなみに、計算自体は素人の私でもできるほどです。

許容応力度、少なくとも性能表示での構造計算を推奨

ベタ基礎

布基礎とベタ基礎がありますが、耐震、シロアリに強いのは一面をコンクリートで固めるベタ基礎です。

地盤保証

ついつい建物ばかりに目がいくのですが、実は地盤はかなり大切です。

地盤調査をしっかり行い、10年以上の保証をつけてもらえる会社がよいと考えます。

ちなみに、実家は布基礎です。

震災の影響で地盤が緩み、左右が沈下し2cm傾いてしまいました。

シロアリ対策

防蟻シート

ベタ基礎の場合、布基礎よりもシロアリ被害のリスクは抑えられます。

しかし、経年劣化によって基礎に隙間ができる可能性も考えられます。

防蟻シートは必要と考えます。

防蟻処理

防蟻シートに加え、土台や柱に防蟻処理が施してあるとより安心です。

しかし、薬剤によっては、シックハウスの原因となるものもあります。

ホウ酸処理等、刺激の少ないものを使用するとともに、サンプル等をもらって、影響がないかどうか確かめてみてください。

結露対策

結露計算

これを知っていらっしゃる営業さんは少なかったように思います。

壁の中の構造によっては、壁内結露の起こりやすい構造の場合もあります。

結露計算は、外と中の気温や湿度によって結果が変わります。

住宅メーカーが行なっている結露計算の条件が、自分達の立てようとする地域の条件に合っているのかを確認できるのがベストです。

室温20℃の家づくりをしている住宅メーカーに結露計算の条件をたずねてみると、室温15℃として計算している会社もありました。

実際に私が室温20℃、湿度50%で結露計算をしてみると、結露する結果になってしまいました。

結露計算しなきゃいけないの?

ネット上で簡単な結露計算をするソフトもあります。

しかし、必ずする必要はありません。

壁の構造を見れば、ある程度判断ができます。

壁の構造

結露計算結果がわからない場合でも、壁の構造で結露リスクをある程度予想することができます。

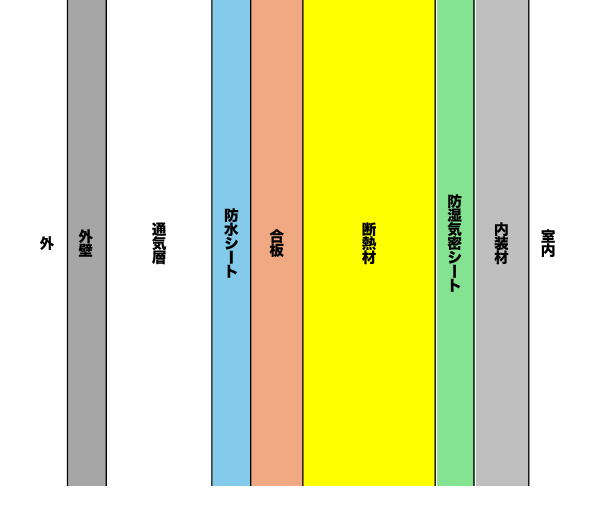

内断熱の場合の基本構造です。

防水シート?防湿気密シート?

名前がややこしいですね。

- 防水シート=水を通さない(空気と水蒸気は通す)

- 防湿気密シート=空気と水蒸気を通さない

です。

この構造から大きく外れず、防水シート・防湿気密シートが正しく施行されている場合は、壁内結露リスクは低くなります。(寒冷地の場合は、要確認)

断熱

室内温度をなるべく一定に保つことで、シックハウス症候群含め、あらゆる病気の発症率を低下させます。

UA値0.46以下

いわゆるHEAT G2レベルを超える断熱性能があれば十分だと思います。

断熱等級7となると断熱性能は上がりますが、コストもかなり上がります。

家の快適さは断熱等級だけで決まりません。

後述する気密性、日射遮蔽等、総合的にコストを掛けるべきです。

天井(屋根)は壁以上

壁よりも天井(屋根)が受ける太陽の影響が大きいです。

夏場に室内を涼しくするには、天井(屋根の)断熱が欠かせません。

壁の断熱性能の2倍程度は欲しいと思います。

できれば基礎断熱

私の場合なのですが、換気システム「澄家」を採用するために基礎断熱にしました。

メリットデメリットがありますので、検討する必要があります。

| メリット | デメリット |

| 基礎が保温されるため、底冷えしにくい | 基礎部の不具合(ヒビ・シロアリ)を見つけにくい 換気対策をしないとカビが生えやすい |

気密 C値0.7以下

経年劣化しても、1.0程度が目標です。高気密であれば、断熱性能、省エネはもちろん、換気性能まで上がります。

いいことづくしですね!

パッシブ設計

日射遮蔽・日射取得

熱を伝えにくい高気密高断熱。

これはメリットとともに、実はデメリットでもあります。

例えば、夏。

一度室内に熱がこもってしまったら、熱が抜けにくくなります。

冬は逆で、太陽の熱を室内に伝えにくくなります。

そこで、開口部からの日射遮蔽・日射取得が大切になってきます。

夏は軒を出すことで日差しを遮り、冬は日射を取り入れるため南向きの開口を大きく取る

この考え方を断熱気密性能と合わせることで夏涼しく、冬暖かい家になります。

自然風利用

自然風が吹いたときに、風が家のどこから入ってどこへ抜けていくか。

これを考え設計できるメーカーを選ぶことも大切です。

シックハウス対策の1番は換気です。

換気システムが稼働しているとはいえ、窓からの換気には劣ります。

どの部屋にも風が抜ける家づくりをしておけば、窓による換気性能も高めることができます。

春や秋の過ごしやすい季節に、窓の換気でVOC濃度が抑えることができます。

僕は花粉と黄砂がだめだから秋だけだ!

わたしも窓を開けるのはほとんど秋期限定なので、優先度は低めにしました。

換気システム

VOCを減らす「換気システム」。

外の風に影響されない

取り入れる空気をなるべく汚さない

これらに重きを置いて以下の3つがおすすめです。

- ダクトレス第1種 VENTOsan

- 排気のみダクト第1種換気 澄家

- 排気のみダクト第3種換気 ルフロ

自然素材

こちらも重要です。

VOCを発しにくい素材を選べば、シックハウスのリスクは最小限に抑えられます。

無垢床

私の体感になりますが、最も影響があるのは床、ドア等の素材です。

自分が反応しないかどうか確かめ、不安であれば無垢材の検討が良いと思います。

自然素材内壁

ビニールクロスは接着剤を使用しますので、どうしてもVOCを発します。

クロスは部屋の中で最も施工面積が大きいので、慎重に選びたいです。

紙クロス、珪藻土、漆喰は必ず安心か

自然の壁材を住宅メーカーにたずねると、

紙クロス、珪藻土、漆喰これら3つを提案されると思います。

この際、接着剤やノリも自然素材かどうか確認が必要です。

例えば、実際に私はこんな提案されました。

自然素材となると、紙クロスがオススメです

通気性もありますよ

しかし、接着剤はビニールクロスと同じものだと言われました。

これでは問題の解決になっていません。

むしろ通気性のある紙クロスだと、接着剤のVOCがビニールクロスよりも多く放散される可能性もあります。

必ず安心とは言い切れない

使用する接着剤やノリにも注意を

家具

これは落とし穴です。

家具からもVOCが出ています。

特に、安い組み立て式の輸入品家具。

海外のVOCの基準と日本の基準が異なる場合があります。

安い家具は化粧板やプリントシートを張っている合板で作られている場合があります。

これらは接着剤の使用量も多いため、気をつけましょう。

柱等の構造材は?

シックハウスの場合、室内に露出している建材の影響を強く受けます。

梁表しや真壁造りにする場合は考える必要がありますが、壁の中の構造でしたら、通常の集成材も使用可能であると考えます。

VOC量

過去のVOC測定実績があると安心です。

モデルハウスを測定しているメーカーもあります。

また、OBさんのなかで、同じように化学物質過敏で悩まれた方がいらっしゃればVOC測定をしている可能性があります。

ぜひ、営業さんにたずねてみてください。

VOC分解・吸着剤

VOC分解・吸着剤と言うものがあります。

これらを施工中、施工後に散布してくれる業者がいます。

2社紹介しておきます。

| ReNウォーター | S.O.D.リキッド |

| 施工中、施工後に2回散布してくれる VOCも測定し、結果が0になるまで行ってくれる | 施工後に散布してくれる VOC濃度を厚生労働省の基準値以下にしてくれる 家具も置いておけば、一緒に薬剤を塗布してくれる |

私は値段が張りました(100万ほど)が、ReNウォーターを選びました。

これら業者に入ってもらえない場合、自身でもホルムアルデヒド分解作用のある薬剤を購入することもできます。

私は、賃貸の部屋では以下の商品を使用しました。

かなり効果的だったので紹介しておきます。

New天然100%シックハウス対策商品 エムケイエコ (300) (mkeco)

NEW!天然100%シックハウス対策商品 業務用エムケイエコ 2L (mkeco)

まとめ

シックハウス対策のハウスメーカーを選ぶ際は、

- 基本性能は確保しつつ、シックハウス対策を検討する

- 値段や優先度に応じて、基準を上げ下げする

ハウスメーカー、工務店、SNS、建築、設計士の親族より、情報を得て作った私の基準をご紹介しました。羅列的になってしまいましたが。

もし、どのハウスメーカーが良いか詳しく知りたい方は、コメントいただければ分かる範囲でお答えいたします。

それも不安であれば、プロに相談することも有効な手段であると思います。

住宅メーカーに直接相談となると、ついつい自社を宣伝しがちになります。

第三者視点からのアドバイスが受けられる上記サービスも使ってみてはいかがでしょう。